|

Eduard Trier: Entwurf einer Monographie. Emil Cimiotti.

(1975, für Galerie Brusberg, Hannover)

Als Emil Cimiotti in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zum erstenmal in der Öffentlichkeit auftrat,

gab es für die zeitgenössische Plastik noch keine Stilbegriffe.

Man unterschied ziemlich grob zwischen Figuration und Abstraktion, orientierte sich aber vornehmlich an den individuellen Leistungen der wenigen, weithin bekannten Bildhauer. In der Malerei dominierte bereits das sogenannte Informel, ein Terminus, der sich später als Oberbegriff für eine Vielzahl von Spielarten zwischen Action painting und Tachismus etablierte. Für dieses Phänomen hat W. Kambartel nachträglich die griffige Formel „Spontaneität/Materialität“ vorgeschlagen. Läßt sich diese Polarität retrospektiv auch auf die Plastik anwenden? Dagegen gäbe es zweifellos Vorbehalte; das Werk Cimiottis ist trotz einiger Übereinstimmungen ein solcher Einwand.

In Cimiottis Anfängen, die in meiner Monographie (in: „Junge Künstler 61/62“, Köln, DuMont,1961) und in der

von Hans Wille (Göttingen, Musterschmidt, 1966) skizziert sind, gab es tatsächlich Orientierungen an großen Namen. Das erklärt sich schon durch die Wahl der Lehrer. Cimiotti genügte offenbar nicht eine einzige „Bezugsperson“, was bei Kunststudenten ungewöhnlich ist. Nach seinen Stuttgarter Lehrern Baum und Hils war er bei Karl Hartung in Berlin, dann bei Ossip Zadkine in Paris. Auch Willi Baumeister, der Maler, bedeutete ihm einiges. Reflexe dieser Lehrer lassen sich im Frühwerk Cimiottis unschwer ablesen; sie beanspruchen jedoch kein dauerndes Interesse, allenfalls als Basis, von der es sich abzusetzen galt. Die jungen, etwa dreißigjährigen Bildhauer konnten sich nicht auf „Schulen“ einlassen; sie wollten sich unabhängig machen. In der Abstraktion lag ihre Chance.

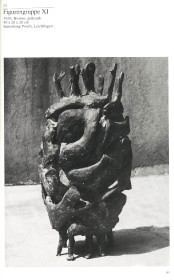

So wandelten sich auch Cimiottis erste, vertikal strukturierte Familien- und Figurengruppen zu wehenden, ungegenständlichen Formationen, die nur noch „Plastiken“ hießen. Damals sprach man nicht von „informeller“ Plastik; denn die Kunst ging der Begriffsbildung noch voran. Definitionen wie „psychische Improvisation“ oder „Kunst der spontanen Geste“, die in der Malerei plausibel schienen, verweigerten sich für die Plastik, die in ihrer Bedingtheit durch Material und Technik dafür zu „langsam“ ist. Desungeachtet kam es zu analogen Ergebnissen - nicht nur, weil die Grenzüberschreitung zwischen den Kunstgattungen ein erklärtes Ziel war, so daß sich die Materialbilder der Maler und die offenen Raumstrukturen der Plastiker näherkamen als je zuvor. Vergleichbar oder austauschbar waren auch die Praktiken: das Traktieren der Oberflächen durch Inkrustieren, Legieren, Bemalen, Meißeln, Einbrennen. Das Komponieren im Sinne von Aufbauen, Ausbalancieren verlor an Bedeutung. Die Einzelformen, untereinander gleichwertig, weil ohne den Primat einer zusammenhängend konturierten Gesamtform, wurden zu freien Strukturen, sie waren nicht mehr Bedeutungsträger. Mit Recht konnte Arnold Gehlen in „ZeitBilder“ (1960) schreiben, daß die Kunsthistoriker und Kunstkritiker bei der Kommentierung informeller Kunst schlimmen Zeiten entgegengingen, weil jene Werke nicht mehr durch Beschreibung zu identifizieren seien.

Was Cimiotti betrifft, so trat er exakt in die hier skizzierte Situation ein, als er 1958 (zusammen

mit G. Hoehme) in der Galerie van de Loo, München, einem der wichtigsten Podien

für informelle Kunst, ausstellte.

Das war sein eigentliches Debüt. Cimiottis persönliche Handschrift (das Wort ist in seinem Fall auch auf Plastik anwendbar) wurde sichtbar. Für Cimiottis Handschrift gibt es zeitgenössische Parallelen (ich denke an Ernst Hermanns und Otto H. Hajek, die aber seither anderen Wegen folgten) und auch ältere Vorbilder, um Beispiel in Detailstrukturen des späten Henri Laurens und des nach - surrealistischen Alberto Giacometti. Aber was diese in ihren formalen Eigenheiten schon oft beschriebene Handschrift Cimiottis unterscheidet, ist das Faktum, daß sie nach einer kurzen Phase von Abstraktion wieder inhaltlich „lesbar“ wurde.

In jenem Jahr 1958, das Cimiotti als einen Akteur auf der großen Bühne informeller Abstraktion zeigte, traten in seinem Werk wieder die bewegten, gestikulierenden „Figurengruppen“ auf, und 1959 schrieb mir Cimiotti, die Inhalte seien ihm nicht unwichtig, allerdings solche, die von „beabsichtigter Vieldeutigkeit“ seien. Das war eine klare Absage an die Bedeutung von Formen „an sich“ und auch an jene Selbstgenügsamkeit, die Michel Tapié, der Theoretiker des Informel, die „Metaphysik der Materie“ genannt hat. Ja, diese Identifizierung von Formstrukturen und Inhaltsstrukturen ging auch über die von vielen Abstrakt-Informellen vertretene Forderung hinaus, daß jedes Fleckchen Oberfläche die Zeichen der Präsenz des Urhebers tragen müsse;

denn in Cimiottis Plastiken konnte man bald auch Autobiographisches lesen.

Als er 1959 einige Monate in der römischen Villa Massimo arbeitete, tauchte neben den à jour gearbeiteten Figurengruppen das Thema Landschaft auf: „Der Berg und seine Wolken“, „Pineta“, „Monte Circeo“,

„Der Wald“, „Kleines Gebirge“ - vielgliedrige Bronzen in verlorener Wachsausschmelzung, die mit dem

gleichen formalen Instrumentarium neue, ungewöhnliche Inhalte vergegenwärtigten:

Erdformationen, Vegetation, sogar die schwerelosen Volumina der darüber hingwegtreibenden Wolken. Überflüssig zu betonen, daß Cimiotti keine Landschaftsporträts modellierte. Aber ungeachtet dieser Einschränkung, die auf eine der Malerei vorbehaltene Aufgabe hinweist, tragen Cimiottis Landschaftsplastiken durchaus die Charakteristika ihrer Orte. Dies war möglich, weil die Strukturen jener Landschaften und die seiner Plastiken in der horizontalen Schichtung von Raum- und Körperzonen übereinstimmten. Seine Formensprache bot sich für Landschaften an.

Diese Einsicht war von Dauer. 1960 entstanden Plastiken zum Thema „Römische Landschaft“ oder einfach „Landschaft“, allerdings unter Reduktion der Feingliedrigkeit und der immateriellen Zonen zugunsten lapidarer Volumen. In dem Dialog, der seinerzeit zwischen dem Künstler und mir stattfand,

sprach Cimiotti von „in Frage gestellten Volumen“, was wiederum die von mir benutzte Metapher des Lapidaren fragwürdig machte; denn die derart charakterisierten Formen verloren auffällig an Festigkeit, der Eindruck von Stabilität und Masse wurde durch die Dünnhäutigkeit widerrufen.

Mit den Landschaftsplastiken hatte sich Cimiotti weit von der „Kunstszene” der frühen sechziger Jahre entfernt. Er war jetzt unabhängig genug, um das Thema „Figur” erneut aufzugreifen. Die lebensgroße „Daphne“ und ihre Vorstufen „Gäa“ sowie andere anthropomorphe Figurationen wie „Priapos“ ergaben sich aus den zur Metamorphose bereiten Formen. Es bedurfte nur einer Richtungsänderung der Bewegungen von der Horizontalen in die Vertikale und einer Verlängerung der Protuberanzen zu fingernden Gliedern, um wieder beim Thema „Mensch“ anzukommen. Besser gesagt: beim Thema „Mensch und Landschaft“; denn wenn das antike Daphne-Motiv den Aspekt der Verwandlung repräsentiert, deutet die Bronze „Eremit“ auf die kontemplative Versenkung des Menschen in die Landschaft hin.

Während der frühen sechziger Jahre erprobte Cimiotti die assoziative Multivalenz einer

metamorphischen Plastik, in der eine Bedeutung auch auf andere inhaltliche Bezüge hinweist.

1963 schrieb er, vielleicht irritiert durch die Festlegung auf Landschaftsplastik: „Es sind Gebilde

- prall, diesseitig, erdhaft - und zugleich bloße Haut, unterhöhlt, vorgegaukelt.“

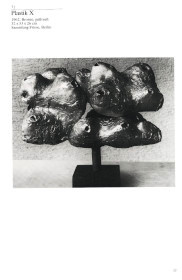

Das ständige In-Frage-Stellen verschonte auch nicht die technische Seite der Plastik. Cimiotti hatte in den ersten Jahren Wachs für den anschließenden Bronzeguß mit verlorener Form modelliert. 1965 wechselte er

zum Sandgußverfahren über, das im Gegensatz zu den Unikaten der Wachsausschmelzung eine Auflage von mehreren Exemplaren gestattet. Zunächst ließ er, analog den durch „cire perdu“ erhaltenen Güssen, die Bronze gußrauh, aber in den Arbeiten von 1966/67 begann er, die Oberfläche zu polieren. Es kam auch zu Versuchen in anderen Werkstoffen, zu Aluminium- und Polyestergüssen und solchen aus Neusilber, dessen kühler matter Glanz, durch die Politur noch verstärkt, in merkwüdigem Kontrast zu der üppigen Formfülle von Plastiken stand, die jetzt oft den Titel „Blume“ trugen.

Auch in der figürlichen Produktion während der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, in der Torsi und pflanzliche Fragmente (Blätter, Blüten) Cimiottis Leitmotiv - den Dialog von Mensch und Natur - verkörperten, entschied sich der Künstler zu geglätteten, scharf artikulierten Körperformen. Ungeachtet der phantastischen Motive (in der etwas überlebensgroßen „Flora“ von 1967 begegnen sich Mensch und Blume) ist diese Phase seines Schaffens „eindeutiger“. Auf die Dauer scheint der Künstler jedoch der Politur als ästhetisierender Zutat mißtraut zu haben. Die Glättung der Oberfläche ist zwar, wie wir seit Brancusi und Arp wissen, nicht nur ein dekoratives Element, sondern Teil der künstlerischen Idee. Aber Cimiotti, der im ersten Jahrzehnt seiner selbständigen künstlerischen Arbeit gewiß nicht an das intakte Volumen dachte, wollte keine Eleganz.

1972 kehrte er zur Wachsmodellierung zurück.

Die Erfahrungen der Tonmodellierung für den Sandguß gingen darüber nicht verloren. Dieses Verfahren hatte Cimiotti zu größeren Formkörpern und damit zum Verzicht auf kleinteilige Strukturierung veranlaßt. Die großen Formen zwangen ihrerseits zu statischem Aufbau. Der „Atlas“ von 1972 bietet hierfür ein Beispiel; er hat im Gegensatz zu den älteren Arbeiten, für die Tsakiridis die schöne Beobachtung vom „kleinen Grundriß“ machte, eine breite Basis, die allerdings - wie immer bei Cimiotti - nicht Hilfskonstruktion, sondern integrierter

Bestandteil der plastischen Konzeption ist.

Der Mensch als Pflanze, Pflanzliches in menschlicher Gestalt - das war, verglichen mit Cimiottis ersten Landschaftsplastiken, ein Rückzug in kunsthistorisch abgesicherte Bezirke der Metamorphose. Dafür gab die umfangreiche Ikonographie des Apollo-und-Daphne-Themas genügend Anhalts- und Bezugspunkte von der älteren Kunst her. Aber auch die Plastik des 20. Jahrhunderts bot hierfür im Werk Hans Arps Vergleichsmöglichkeiten. Für die plastische Gestaltung des Metamorphen war mithin der Spielraum für eigene Erfindungen eingeengt.

Die Neuorientierung mußte nicht nur, wie oben berichtet, vom plastischen Verfahren bzw. Technischen

ausgehen, sondern auch brachliegende oder übersehene bildnerische Aufgaben erkennen und aufnehmen. Die Wiederaufnahme des direkten Modellierens in Wachs scheint mir daher nur der erste Schritt gewesen zu sein; der zweite führte nach Aussage der Werkchronologie in einen - inhaltlichen Bereich, den man hermeneutisch als „Naturafakta“ umschreiben konnte: von der Natur erschaffene Formen werden nunmehr für Cimiotti zu inhaltlichen Materialien seiner Plastiken.

Diese jüngste Entwicklung beginnt mit dem „Großen Garten“ (1973), in dem Cimiotti wieder vegetabilische Motive aufnimmt. Doch bleibt es zunächst nicht bei den naturgegebenen Formen, sondern es kommt zu Variationen, die aus den „Naturadata“ wieder „Artefakta“ werden lassen. Die gußrauhe Bronze „Zellenwald“ (1973) repräsentiert nicht nur in technischer, sondern auch in formaler und damit bedeutungsmäßiger Hinsicht dieses Zwischenstadium in ihren räumlich aufgefalteten Zellstrukturen.

Der endgültige Schritt in die „Naturplastik“ erfolgte jüngst in den beiden Bronzegüssen à cire perdu, die die Titel „Waldboden I“ und „Waldboden II“ erhalten haben. Für diese von oben zu betrachtenden Naturausschnitte hat Cimiotti Abgüsse von wirklichen Blättern als Ausgangsmaterialien genommen. Er legt jedoch Wert auf die Feststellung, daß diese Abformungen von „Naturadata“ nicht unverändert eingesetzt werden, demnach auch nicht zur Kategorie der „objets trouvés“ des 20. Jahrhunderts gehören, sondern daß sie nach Überarbeitung seinem künstlerischen Konzept als Formmaterialien untergeordnet werden. Zwischen dem Erkennen der räumlich- plastischen Formen eines Waldbodens in der Natur und der Realisation der „Waldböden“ in verlorenem Bronzeguß finden also Auswahl und Komposition statt!

Das Abgießen von Naturalien hat in der modernen Kunst seine Geschichte. Max Ernst bediente sich bei

seinen Plastiken gern der Gipsabformung, und Picasso wandte um 1934 bei der Plastik „Frau mit Blättern“ ebenfalls das Verfahren an, von Blättern und anderen Stoffen abgenommene Gipsabdrücke zu Figuren zu kombinieren. In letzteren geht es allerdings. wie Werner Spies in seinem Buch über das plastische Werk Picassos (S. 141) hervorhob, um ein „Spiel mit Texturen“ auf einer primär figürlichen Erfindung, nicht jedoch um einen Ausschnitt von Vegetation, der gleichnishaft für das Wesen der Natur steht. In solchem Sinnzusammenhang sehe ich den großen Bronzebrunnen für das Kröpcke-Center in Hannover, der sich während der Niederschrift dieses Textes in Arbeit befindet. Anders als in Hans Poelzigs vegetabilisch-ornamentalem Reese-Brunnen von 1929 in Hannover werden in Cimiottis großblättriger Komposition die realistischen Details durch Maßstabsveränderung und Verselbständigung zu Formen, die nicht bloß sich selbst bedeuten.

Cimiotti hat in seinen Naturplastiken Zeichen für das Leben gesetzt. Daß sich ihm gleichzeitig seit 1974 - seit den in Blättern untertauchenden Totenköpfen von „Romeo und Julia“ - die Landschaften zu Zeichen erloschenen Lebens. Zu Schädelstätten und beinernen Gärten („Sahelzone“, „Reliquie“, 1974/75), zum Einswerden von Wachsen und Vergehen verwandelten, bestätigt nach meiner Auffassung die Sinndeutung der jüngsten Werke Cimiottis, die auf einer höheren Stufe an seinen Beginn vor rund 15 Jahren anknüpfen. Aber wenn wir auch nur das formal Wahrnehmbare als Grundlage eines Interpretationsvorschlags nehmen, werden wir feststellen müssen, daß Cimiottis Allegorien auf die Vergänglichkeit des Lebenden aus seiner persönlichen plastischen Sprache hervorgegangen sind.

Daher sind die „figürlichen“ Bronzen „Mein Bruder“ und „Du und ich“ (1974/75) - jene eine

skelettierte Büste und diese ein Schädel-Stilleben (der französische Terminus „nature morte“

wäre hier sinngemäßer) - als Plastiken die unmittelbaren Verwandten seiner „Felsen und Wolken” .

|